禁止にするよりも大事なこと

こんにちは。堺市議会議員(堺区)のふちがみ猛志です。

2.3月の予算議会の印象的な出来事として、前回のブログでアスマイルと再議について書きました。今回は、資源ごみの持ち去り禁止条例について書こうと思います。

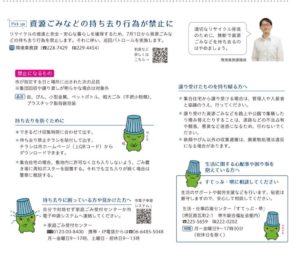

資源ごみの持ち去りが禁止に

この議会で「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」が改正され、資源ごみの持ち去りが禁止されることになりました。

※禁止になったことを伝える広報さかい

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/bunbetsu/shigengomi_motisari/mochisari.html

※堺市のホームページ

家庭から排出されたアルミ缶等の資源ごみを持ち去ってしまう人がいます。

自転車に満載して運んでいる方を見かけられることもあるでしょう。どこかに売却して生計を立てている(あるいは足しにしている)のだと思われますが、その持ち去りが禁止されることになったのです。

捨られているもの(所有権が放棄されたもの)を持ち去って何があかんねん!

というご意見もあるでしょうが、

1.堺市に入るはずだった売却益が個人のものになること(年間1000万円以上とみられます)

2.持ち去りの際に騒音を出すことが多いこと

3.ごみの分別に対する意識が低下するであろうこと

などが主な禁止の理由です。

せっかく手間をかけて分別しても、公共ではなく誰か個人の利益になってしまうならば、「分別なんてやってられへんわ」と思う人が出てきても不思議ではありません。

また、たとえば子ども会などで、市の回収ではなく、個別に業者に回収してもらって活動資金にするつもりでアルミ缶を出していたのに、他人に全部持っていかれた!

なんて話もあったようです。

なので、私は禁止そのものには賛成でした(全会一致)。ただ、この条例に関する議論はすんなりと終わらなかったのです。

ただ禁止するだけでなく福祉的支援を

私は、この条例の肝は、「持ち去りをさせないこと」ではなく、「持ち去りをしなくても済むようにすること」だと思いました。

持ち去りをされる方の多くが、生活に困窮されている方だと推察されます。いくら迷惑をかける行為だったとしても、その方なりの生活の糧になっているわけで、この条例改正はそれを奪うことになるのです。ですから、単に禁止するだけではなく、その方を就労支援や、生活保護等に繋げることが肝要です。

単に禁止するだけでは、見つからないように続けてイタチごっこになったり、禁止されていない別の自治体に流れたりするだけで、問題の本質的な解決にはなりません。

この条例に罰則規定がなく実効性に欠けるので、ごみの収集日などに、持ち去ろうとする人に声を掛けてまわるパトロールを実施することとし、当局は民間事業者にパトロール業務を発注する予算も計上していました。

「だったら、そのパトロール業務を、困窮者支援の経験のあるNPOにでもやってもらったらええやん!」

仲間の議員とは、そんな会話がなされていたのですが・・・

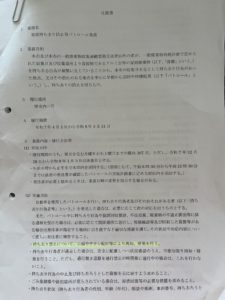

仕様書に福祉的視点なし

この条例案および、パトロール業務の予算案が計上されたこの定例会は、2月13日に始まりました。

議論が本格化したのが、2月20日以降。

なのに、それに先立つ1月の時点で、すでにパトロール業務の事業者が募集され、私たちの思いもむなしく、ある警備会社がすでに選定されていたのです。

「警備会社だからダメ」というつもりはありません。

問題は業務の仕様書です。

パトロール業務について事細かく記載されているものの、そこに福祉的な視点が全くないのです。具体的には、たとえば、「持ち去り行為者が経済的に困窮していると思われる場合は、相談窓口を紹介する」などといった内容が入っていないのです。

それだけではありませんでした。

持ち去り行為者は悪者?

「持ち去り行為者の言動が威圧的、粗暴等により危険性が高く…」

「持ち去り行為者から暴力的行為を受けた場合…」

といった文言が並び、さらにパトロール従事者の選任については、

「警備業務について十分な訓練を受け、かつ責任感が強く誠実で健康であり、機敏で体力がある者を選任するように」とあります。

持ち去り行為者の暴力的行為等をいかに抑止できるか、という視点しかありません。

もちろん、そのような粗暴な方が含まれていることは否定しません。現に、担当課による事前の調査の中では、威圧的な言動が見られる事例もあったようです。

しかし、多くの場合、同時に彼らが経済的弱者であるということを行政として忘れてはいけませんし、パトロール従事者にもそれを理解してもらわねばなりません。

だから私は、「従事者の選任」においては、「丁寧な声掛け」「寄り添った対応」「高い人権意識」というような文言があって然るべきだと思うのです(しかし、ない)。

議会を軽視した環境局

そもそもの問題は、議会に諮る前から進めていたことです。

長年続けている業務ならば、予算案を議会に計上する前から、可決後に速やかに執行できるように、事前に準備を進めているケースはいくらでもあります。

しかし、今回の「資源ごみの持ち去り禁止」とそのための「パトロール業務」は、初めて議案となったものです。

にもかかわらず、先んじて仕様書を作り、業者を選定しているあたり、私たちがその点について何か意見をしようが、「初めから聴く気がなかった」わけです。仕様書や業者選定に対して、私たちの意見を反映させる余地がないのですから。

議会は単なる賛成・反対だけでなく、軌道修正を求める意見を出すことはいくらでもありますし、付帯決議としてその意見を議会の意思にすることもできます。そうなった場合はどうするつもりだったのでしょう。

フライングで事業者を選定していたことについて、あれこれと言い訳をしてはいましたが、今回の件は、議会軽視の批判を免れないでしょう。

私との質疑の中で、付帯決議のような強い意見が出ることを「想定していなかった」と環境局長は素直に認めました。「非を認めないかも」と思っていたので、認めたことは自体はよかったと思います。「過ちては即ち改むるに憚ること勿れ」です。

結果的に、環境局長の誠実な人柄に免じて(?)、付帯決議等の厳しい行動は控えましたが、当局の皆さんには議会(市民の代弁者)から強弱も含め様々な意見が出るという想定と、内容次第でそれを反映させる準備・余地だけは、確実にお願いしたいものです。

せめてもの救い

私の質疑の中で、困窮者支援を担う健康福祉局が「連携しての対応が必要」、「環境局による巡回やパトロールが生活困窮状態にある方へアプローチする機会の1つになる」と認めました。

環境局が作った仕様書にはそのような視点がまったくなかっただけに、困窮者支援の担当局がそう表明したのは、せめてもの救いだったと思います。

これを受けて環境局も、「持ち去り行為者及び(騒音等の迷惑を被っている)近隣住民双方の人権に配慮」する旨を表明しました。その両立は簡単なことではありませんが、行政として当然目指すべきものです。

このことが、実際に持ち去り行為者に接することになるパトロール従事者にも徹底されることを願っています。

また、議会軽視の指摘に対しても市長は「委員ご指摘のように、今後、議会に丁寧に対応しながら事務執行を行っていきたい」と述べました。

これを機に、当局の皆さんにはぜひ議会の存在意義について、改めて認識を深めてほしいと思います。

※広報さかいの記事も、生活困窮支援についての記事がセットになりました。

堺市議会議員ふちがみ猛志

LINE登録はこちらからも↓↓↓